2. Projektjahr

Das Haus am Maiberg kooperierte als außerschulischer Partner mit fünf Schulen in Südhessen, über die Schuljahre 2007/08 und 2008/09 und führte gemeinsam Projekte der Politischen Jugendbildung und des Demokratie-Lernens durch:

1 Politikwerkstatt (2)

2 SV-Werkstatt (2)

3 Schülerzeitungswerkstatt (1)

Mit Beginn des Schuljahres 2007/08 wurde in zwei Schulen eine SV-Werkstatt gestartet, bei der die Arbeit der Schülervertretungen „von außen“ mit aufgebaut und unterstützt wird. In zwei Schulen wurde eine Politikwerkstatt gegründet, in der zu politischen und gesellschaftlichen Fragen gearbeitet wird (die die Schülerinnen und Schüler (SuS) interessieren und die sie mitbestimmen können) und in einer Schule wurde der Neustart der Schülerzeitung initiiert und begleitet. Am Schuljahresende wurden die jeweiligen Projekte reflektiert und Ideen und Neuerungen für die Fortführung im Schuljahr 2008/09 besprochen. Dies geschah zum einen mit allen Beteiligten an der jeweiligen Schule und zum anderen mit den Teamern / Referenten von außerschulischer Seite untereinander auch im Rahmen von Erfahrungsaustausch. Entsprechend wurde auch das zweite Schuljahr reflektiert, bzw. die Projekte insgesamt ausgewertet. Hieraus im Folgenden einige Erfahrungen und Erkenntnisse:

1 Politikwerkstatt

- Tandem aus Lehrkraft & Bildungsreferent / Teamer

- Enge Zusammenarbeit mit und Beteiligung der Schulleitung

- Methodenmix: außerschulische & schulische Methoden

- Regelmäßige Treffen in Schule, Akademie und anderswo:

- Koordinationstreffen (Inhalte, Zeiten, etc.)

- inhaltliche Sitzungen

- Blockveranstaltungen

- Exkursionen

- Selbstorganisierte Lern- und Arbeitsgruppen

- Aktionen, Veranstaltungen und Projekte

1.1 Politikwerkstatt 1

- 15 Schülerinnen und Schüler

- Jahrgangsübergreifend (10 – 13, Schwerpunkt 11/12)

- Freiwillige, dann aber regelmäßige Teilnahme

- Ein Teil der TN aus dem vorigen Schuljahr ist dabei geblieben, für die ausgeschiedenen (Abitur, Schulwechsel) rückten neue TN nach

Für diese Form der Politikwerkstatt, die i.d.R. außerhalb des regulären Unterrichts stattfindet, hat sich eine Gruppengröße von ca. 15 Teilnehmenden bewährt. Schwierigkeiten entstehen meistens bei der Terminfindung für die gemeinsamen Blockveranstaltungen, Exkursionen oder sonstigen Aktivitäten, da es sich um ein jahrgansübergreifendes Projekt handelt. Die im (Schul-)Stundenplan vorgesehenen wöchentlichen Doppelstunden, zu denen wg. anderer schulischer Veranstaltungen fast nie alle kommen konnten, wurden als Koordinierungstreffen genutzt. Exkursionen, wie z.B. zum Landtag, wurden teilweise für weitere interessierte SuS geöffnet.

Bemerkenswert ist, dass die SuS bereit sind, sich am Wochenende oder in den Ferien zu Bildungsveranstaltungen zu treffen, auch wenn teilw. eine Befreiung vom regulären Unterricht möglich gewesen wäre. Sie haben Angst, zu viel regulären Unterricht zu verpassen bzw. werden von Lehrkräften unter Druck gesetzt, die außerschulische Bildungsveranstaltungen offenbar noch nicht als sinnvolle Bildung akzeptieren.

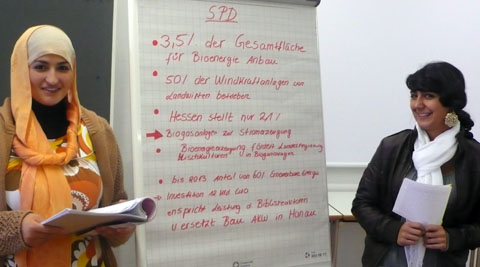

Ein Oberthema für das zweite Projektschuljahr wurde nicht festgelegt. Es wurden vielmehr aktuelle Themen aufgegriffen (z.B. Landtagswahlen & Landespolitik – die besondere Situation in Hessen verstehen; Europawahlen). Die Möglichkeit, auf aktuelle Ereignisse reagieren zu können, die die SuS tatsächlich interessieren, ist ein großer Vorteil dieser Arbeitsweise. Es ist möglich, den nötigen oder gewünschten (Diskussions-) Raum hierfür anzubieten. Obwohl die Themen sehr frei und abgekoppelt vom Lehrplan bearbeitet wurden, konnte der schulische Teampartner als PoWi und Geschichtslehrer sehr oft Bezüge zu Lehrplaninhalten aufzeigen. Die Anbindung von Projekten an geeignete Schulfächer bzw. Fachlehrer ist also durchaus sinnvoll.

Durch den engen Kontakt und das wechselseitige Vertrauen lässt sich vieles spontan und unbürokratisch umsetzen und es sind neue Kontakte, Netzwerke und Anknüpfungspunkte für beide Seiten sicht- und nutzbar geworden.

Ein Beispiel: Zu einer Blockveranstaltung im Haus am Maiberg wurde spontan ein Bulgarischer Kooperationspartner, der gerade in der Bildungsstätte zu Gast war, eingeladen, über sein Land und seine Arbeit zu erzählen. Er berichtete von der Idee, eine intergenerationelle Begegnung zwischen Bulgaren, Rumänen und Deutschen in den jeweiligen Ländern zu organisieren. Die SuS waren von der Idee begeistert und sagten sofort ihre Beteiligung zu. Durch das Haus am Maiberg hatte die Politikwerkstatt bereits Erfahrungen im intergenerationellen Lernen und Kontakt zu der Initiative 50plus-aktiv an der Bergstraße, die ebenfalls an der Begegnung teilnahmen.

Der Bulgarische Kollege wurde gleich zu einem Vortrag im größeren Rahmen an die Schule eingeladen und die Schule stand auch auf dem Besuchsprogramm der Rumänen und Bulgaren bei ihrem Besuch in Deutschland.

Die Politikwerkstatt ist inzwischen an der Schule etabliert und als eine „feste Größe“ bei SuS sowie bei der Lehrerschaft (und zum Teil in der Region) bekannt. Mittlerweile gehören Lehrkräfte der Schule auch zum Teilnehmerkreis (z.T. auch als Referenten) von Tagungen oder Seminaren des Haus am Maiberg.

Da sich die Kooperation bewährt hat, wird sie auch nach dem PKJS-Projektende fortgesetzt. Für das kommende Schuljahr (2009/2010) haben sich zusätzlich zu den bisherigen TN bereits 30 weitere Interessenten gemeldet. Wie mit diesem „Ansturm“ genau umgegangen wird, bleibt jedoch noch zu klären.

1.2 Politikwerkstatt 2

- 30 Schülerinnen und Schüler

- Klasse 9 Realschule (im Schuljahr davor Klasse 8)

- regelmäßige Teilnahme (2 Schuljahre)

Im Gegensatz zur Politikwerkstatt 1 und den anderen Werkstätten wurde hier im Klassenverband gearbeitet. Obwohl im Vorfeld die Arbeit mit ganzen Schulklassen nicht unbedingt angestrebt wurde, hat sich das Experiment gelohnt. Es wurde zwei Jahre kontinuierlich mit den selben TN gearbeitet und deren persönliche Weiterentwicklung war über diesen Zeitraum hinweg deutlich zu beobachten. Bei der Abschlussreflexion wurde von fast allen TN als sehr positiv genannt, dass sich durch das Projekt das Klassenklima deutlich verbessert habe und eine Gemeinschaft entstanden sei. Für sich persönlich hätten sie durch die Kleingruppenarbeit und die eigenen Präsentationen (was sie vorher nicht gewohnt waren) sehr viel dazugelernt – auch im Umgang miteinander (Teamfähigkeit). Die SuS empfanden es als sehr gewinnbringend, dass oft Gäste eingeladen waren, die als Experten viele Themen plastischer werden ließen (z.B. der Bericht eines gtz-Mitarbeiters über Kindersoldaten, oder von Drogenbeauftragten und ehemaligen Abhängigen), und auch Exkursionen wie z.B. zum Gericht. Da die Akademie in Fußreichweite zur Schule liegt, fanden die Sitzungen sehr oft im Haus am Maiberg statt. Diesen Lernortwechsel empfand auch der Schulleiter als sehr positiv.

Es konnte eine Zielgruppe erreicht werden, die ansonsten eher selten außerschulische Lernumgebungen aufsucht. Außerdem konnten auch Berührungsängste zu Bildungsveranstaltungen außerhalb von Schule oder Projekt abgebaut werden.

Besonders wichtig bei dieser Zielgruppe war es, den Bezug der Themen zu eigenen Lebenswelten und zur eigenen Person zu verdeutlichen und herauszuarbeiten. Zu erkennen, dass das eigene Handeln Konsequenzen hat, bzw. dass mit dem eigenen Handeln auch etwas (politisch, gesellschaftlich) erreicht werden kann, war eine wichtige Erfahrung für die TN. Eine der Teilnehmerinnen besucht nach ihrem Realschulabschluss eine weiterführende Schule und absolviert hierzu begleitend derzeit ein einjähriges Verwaltungspraktikum im Haus am Maiberg.

2 SV-Werkstatt

- Regelmäßige Begleitung von Sitzungen durch Teamer / Referent

- Blockseminare

- Hilfestellung bei Selbstverortung & Zielentwicklung (SV als politisches Gremium)

- „Coaching“: Moderation, Projektmanagement, Organisationsentwicklung, Präsentation

- Zukunftswerkstatt, Themenfindung

- Bearbeitung von Inhalten, Rechten & Pflichten

- Motivation

- Nachwuchsförderung

2.1 SV-Werkstatt 1

- 12 Schülerinnen und Schüler

- Jahrgangsübergreifend (überwiegend Mittel- und Oberstufe)

- Zusammenarbeit mit Verbindungslehrerin

In diesem Projekt war der Schuljahreswechsel mit Umbrüchen verbunden, die das zweite Schuljahr der Kooperation nur mühsam wieder in Schwung kommen ließen.

Aufgrund ihres Studiums bzw. des Wechsels in ein Anerkennungsjahr stand die Teamerin für das zweite Schuljahr nicht mehr zur Verfügung. Es wurde ein Nachfolger gefunden, der mit dem neuen Schuljahr seine Arbeit aufnahm. Allerdings stand er im wahrsten Sinne des Wortes erst einmal vor Trümmern – Die Halle, in deren Kellerräumen die SV bisher getagt hatte, war in den Ferien im Rahmen von Umbauarbeiten abgerissen worden und sämtliche Unterlagen und Protokolle der SV waren verschwunden. Zudem hatten einige TN die Schule verlassen (Abitur, Auslandsaufenthalt). Da das Projekt weitgehend ohne die Beteiligung einer Lehrkraft durchgeführt wurde, war der aktuelle Stand nur sehr schwierig wieder zu erfassen. Außerdem stand die Neuwahl der Verbindungslehrerin an, die von der bisherigen Kooperation nichts wusste. Bis die entscheidenden Personen von Seiten der Lehrer bzw. Schülervertretung bekannt und die Kontakte hergestellt waren, waren zahlreiche Kommunikationsanläufe nötig.

Bei dem ersten gemeinsamen Treffen waren sich alle Beteiligten jedoch schnell einig, wie es weitergehen konnte und sollte. Im Gegensatz zum ersten Jahr wurde nun sehr eng mit der (neuen) Verbindungslehrerin zusammengearbeitet und Inhalte und Strukturen gemeinsam geplant. Bei einem zweitägigen Blockseminar im Haus am Maiberg wurde sehr intensiv gearbeitet (SuS, Lehrkraft, Teamer / Referent) und Strukturen und Abläufe vereinbart, damit sich solch ein „Zusammenbruch“ nicht wiederholt.

Bei den Sitzungen war der Referent / Teamer als Begleitung und Moderator dabei, die Lehrkraft nicht immer (nach Vereinbarung), da die SuS auch „unter sich“ verschiedene Themen bearbeiten wollten.

Forciert wurde die Zusammenarbeit mit Elternvertretungen und Förderverein, da sich die SV hier inhaltliche und finanzielle Unterstützung einholen kann.

Die Unterstützung „von außen“ wurde von Schulseite gerne angenommen und der Neustart hat sich derart positiv weiterentwickelt, dass eine Kooperation über das PKJS-Projektende vereinbart wurde. Eine regelmäßige Begleitung wie bisher kann zwar nicht geleistet werden (Finanzierung), aber gemeinsame Blockseminare, wie sie im Rahmen der außerschulischen politischen Bildung angeboten werden können.

An diesem Beispiel wird deutlich, wie wichtig Kontinuität und Kommunikation für Kooperationsprojekte ist. Auf der einen Seite sind die Personen und Ansprechpartner sehr wichtig, aber auf der anderen Seite müssen Strukturen geschaffen werden, damit Projekte auch in Situationen wie den o.g. fortbestehen können.

2.2 SV-Werkstatt 2

- 16 Schülerinnen und Schüler

- Jahrgangsübergreifend (überwiegend Mittel- und Oberstufe)

- Zusammenarbeit mit Lehrer im Vorbereitungsdienst (LiV)

In dieser SV-Werkstatt wurde von Anfang an sehr eng mit einer Lehrkraft (LiV) zusammengearbeitet. Da dieser die Kooperation für das Modul 13 Schule mitentwickeln und gestalten dokumentierte, wurden die Ergebnisse in verschiedene Gremien der Schule hineingetragen. Der LiV wurde an der Schule als Lehrer übernommen, daher konnte gemeinsam weitergearbeitet werden. Einer der ehemaligen SV-Vorstände tritt nach dem Abitur nun im September sein Freiwilliges Soziales Jahr im Haus am Maiberg an.

3 Schülerzeitungswerkstatt

- 24 Schülerinnen und Schüler

- Jahrgangs- und Schulformübergreifend (Klasse 7-12, überwiegend Gym. & weibl.)

- Tandem aus Lehrkraft & Bildungsreferent / Teamer

- Enge Zusammenarbeit mit und Beteiligung der Schulleitung

- Regelmäßige Begleitung von Sitzungen durch Teamer / Referent

- Blockseminare

- Hilfestellung bei Selbstverortung & Zielentwicklung (Schülerzeitung als politisches Gremium, „4. Gewalt an der Schule“)

- „Coaching“: Moderation, Projektmanagement, Organisationsentwicklung, Präsentation

- Zukunftswerkstatt, Themenfindung

- Bearbeitung von Inhalten, Rechten & Pflichten

- journalistisches Arbeiten

- Motivation

- Nachwuchsförderung

Im Laufe des ersten Schuljahres gab es einen Personalwechsel. Durch die Umstellung seines Studienganges auf „Bachelor“ konnte der eingesetzte außerschulische Teamer aus zeitlichen Gründen die Schülerzeitung nicht weiter betreuen. Der Übergang zu dessen Nachfolgerin konnte aber gut geregelt werden. In der Übergangszeit wurde jedoch deutlich, wie wichtig die kontinuierliche Begleitung einer Ansprechperson ist.

Mit dem Ende des ersten Schuljahres beendeten auch die LiV´s ihre Tätigkeit an der Schule, die ja maßgeblich von Schulseite an dem Projekt beteiligt waren. Eine von ihnen wurde jedoch an der Schule übernommen. Sie übernahm sofort als Lehrkraft die Betreuung der Schülerzeitung von Schulseite und war damit ein Teil des Leitungstandems. Als Deutschlehrerin konnte sie Bezüge zum Fachunterricht aufzeigen und unter ihren SuS, die keine festen Redaktionsmitglieder waren, „freie Autoren“ ansprechen und gewinnen. Hier hat sich gezeigt, dass die Anbindung von Projekten an ein geeignetes Fach bzw. geeignete Fachlehrkraft sinnvoll ist. Aus persönlichem Interesse an Schülerzeitung und Projekt stieß auch der Schulleiter gelegentlich zu den Sitzungen dazu.

Im ersten Schuljahr wurde bereits darauf hingearbeitet, dass die Schülerzeitung mehr und mehr in die Verantwortung der SuS übergeht. Es wurden Verantwortungsbereiche verteilt und die Sitzungsleitung an die (gewählten) Chefredakteure übergeben. Das Leitungstandem fungierte mehr und mehr als Prozessbegleiter und Beratungsteam. Es wurden Tagungsordnungen und Protokolle für jede Sitzung eingeführt. Zusätzlich zu den „normalen“ Redaktionssitzungen wurde eine weitere Sitzungsrunde ins Leben gerufen, in der sich die Chefredakteure, das Leitungsteam, der Projektverantwortliche und der Schulleiter alle drei Monate treffen, um die Arbeit zu reflektieren und das weitere Vorgehen zu besprechen und zu planen. Dieses Gremium hat sich als sehr effektiv und nützlich erwiesen, verbessert die Kommunikation und bürokratische Abläufe – auch zwischen Schule und außerschulischer Bildungseinrichtung.

Wenn bzgl. der Schülerzeitung wichtige Entscheidungen zu treffen waren, wurden diese mit allen Redakteuren diskutiert und demokratisch entschieden, wobei das Leitungstandem „nur“ beratend tätig war. Dies trug dazu bei, dass sich alle Beteiligten mit „ihrer“ Zeitung identifizieren konnten, was auch die Motivation befördert.

Zu Beginn des zweiten Schuljahres wurde ein mehrtägiges Seminar im Haus am Maiberg durchgeführt (während der Schulzeit). Hier wurde intensiv an der Weiterentwicklung der Zeitung gearbeitet, vor allem aber die Gruppe als Team gestärkt und die neuen SuS integriert. Außerdem wurde dabei der Wissensstand angeglichen. Für das Blockseminar wurden den Chefredakteuren Aufgaben übertragen und sie moderierten Teile des Seminars. Da dieses Seminar gut gelungen ist und die gesetzten Ziele damit erreicht wurden, soll es mindestens einmal pro Jahr im Haus am Maiberg durchgeführt werden – In dieser Form wird die Kooperation über die PKJS-Laufzeit hinaus fortgesetzt.

Innerhalb der zwei Schuljahre ist es gelungen, die Schülerzeitung zu etablieren und zweimal pro Halbjahr herauszubringen.

Eine Schülerzeitung soll zwar hauptsächlich ein Medium von SuS für SuS sein, aber es wurden bewusst auch Eltern als Zielgruppe berücksichtigt. Zum einen zählen Eltern zu den Käufern und Anzeigenkunden, zum anderen können Eltern, wenn Sie über Zustände und Abläufe in der Schule besser informiert sind, die Anliegen der SuS unterstützen.

Fortbildung, Reflexion & Transfer

Mit den für die Werkstattprojekte eingesetzten (freien) Referenten wurden –wie auch im ersten Projektjahr- Fortbildungen und Reflexionseinheiten durchgeführt und der Erfahrungsaustausch untereinander angeregt und gepflegt.

Die Werkstatt-Projekte bzw. die hieraus resultierenden Erfahrungen wurden in Fachdiskurse eingebracht, u.a. bei Fachtagungen (z.B. beim Hessischen Demokratietag 2008 oder der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke).

Fazit & Ausblick

Zu Beginn des Projektes wurde folgendes Hauptziel formuliert:

„Orientiert an Zielen, Inhalten und Methoden der außerschulischen politischen Jugendbildung ist im Rahmen der Ganztagsbildung ein übertragbares Modell der Zusammenarbeit zwischen Schule und Bildungsstätte im Dialog entwickelt, erprobt und evaluiert.“

Zunächst lässt sich festhalten, dass die Kooperation zwischen einer Einrichtung der außerschulischen politischen Jugendbildung und Schule(n) sehr gut gelingen kann und die Ziele, Teilnehmenden „Kenntnisse über politische und gesellschaftliche Themen zu vermitteln, ihnen damit Orientierung für die eigene Urteilsbildung anzubieten und sie zur Partizipation am politischen Leben anzuregen und zu befähigen“ (vgl. Leitbild der Akademie unter www.haus-am-maiberg.de) mit und in Schule umsetzbar sind.

Die Erfahrungen der außerschulischen politischen Jugendbildung in den gewählten Themenbereichen Politik, Schülervertretung und Schülermedien, sind gut geeignet, um sie in Kooperationsprojekte mit Schule(n) einzubringen. Je besser die Kommunikation und je enger die Zusammenarbeit mit der Schule, umso besser fließen die jeweiligen Erfahrungen ein und umso besser gelingen die Projekte.

Offen und zu diskutieren bleibt allerdings die Frage, wo sich die außerschulische politische Jugendbildung positionieren will oder muss, ohne assimiliert zu werden.

Um die Erfahrungen aus den konkreten Projekten übertragbar, bzw. für Dritte nutzbar zu machen, können die oben geschilderten Erfahrungen nützlich sein.